Autor@: José Oberto

Ilustrador@: Rosa García

Corrector@: Mariola Díaz-Cano Arévalo

Género: Relato

Rating: + 18 años

Este relato es propiedad de José Oberto. La ilustración es propiedad de Rosa García. Quedan reservados todos los derechos de autor.

El propósito del comer.

Hace ya cinco años, contando yo con treinta y tres, un extraño evento marcó mi vida totalmente.

Los médicos lo llamaron ACV isquémico transitorio.

Para entonces, mi vida estaba hecha un asco a consecuencia de mi divorcio. Mi estilo de vida cambió negativamente y los malos hábitos entraron en juego: noches sin dormir, ingesta de licor diaria, fiestas, bares y cosas que es mejor no mencionar. Todo descarriló mi desempeño laboral y me separó de familiares y amigos.

Fueron veinte años de matrimonio, y a pesar de que habían transcurrido ya más de dos, mi capacidad para superar la frustración y el dolor por la separación iba a menos hasta ese día, cuando mi cuerpo pasó factura.

No recuerdo cómo paso, ni el momento exacto, tampoco el lugar ni quien estaba a mi lado, si es que había alguien. Hacía ya tiempo que me encontraba inmerso en la decisión de estar solo, lo había destrozado todo, pero lo que sucedió después de aquella súbita parada es lo que pintó mi existencia con un matiz muy diferente, y realmente lo que deseo escribir. Por esto ahora mismo me encuentro frente al teclado dándole forma a mi mensaje, que aún estoy comprendiendo e internalizando. Tampoco estoy seguro de si alguien lo leerá.

Después de tres días inconsciente a causa del ACV, abrí los ojos en cuidados intensivos del hospital Torrecárdenas. Fue extraño despertar en ese lugar. También recuerdo que tenía muchísima hambre y esa sensación ya casi me era desconocida debido a mi preferencia por el alcohol. Cuando estuve más consciente, me explicaron el diagnóstico y las limitaciones, o sea, las secuelas que había dejado esa lesión cerebral entre las que se encontraba la más difícil de aceptar: una parálisis en la mitad izquierda del cuerpo: hemiplejia lo llamaron. Mi hambre aumentaba entre frase y frase y eso parecía quitarle importancia a lo que me explicaba el doctor que me trataba, o quizás, yo no quería darme por enterado, o como solemos decir, quería hacerme el loco. Le dije lo de mi creciente apetito y el doctor me miró con extrañeza, como quien mira a alguien que no entiende la gravedad de los hechos. Después respondió solemne:

—Esperaremos veinticuatro horas más para decidir con qué alimentarte, porque, a consecuencia del desordenado régimen de vida que has tenido, necesitamos saber cómo se encuentra el resto de tu organismo.

Le miré y asentí sin decir palabra, a pesar de lo desesperante que comenzaba a ser la sensación en mi estómago. Pensé que un día más sin comer sería peor que todo lo que le estaba pasando en mi cuerpo debido al ACV.

Pasaron las veinticuatro horas en las que medité con algo de miedo sobre todo cuanto me había dicho el doctor y la vida que me esperaba, la rehabilitación obligada si quería recuperar esa mitad del cuerpo que estaba dormida. Todo sin poder mirar atrás, porque ya estaba claro que estaría solo. Mis relaciones con los demás también requerían de rehabilitación, pero debía tomar conciencia plena e implementar cambios en mis formas si quería recuperar a mis familiares y amigos, además de retomar el trabajo. Tenía una larga y dura tarea por delante. Fue un comenzar de cero que agradecí en el momento sin imaginar lo que pasaría a continuación.

Llegó la hora de la ansiada comida, a sabiendas de que la del hospital no sería la mejor para saciar semejante hambre, pero vi que los médicos ya tenían los resultados de todas las pruebas y con ellas una dieta planificada para reordenar mi alimentación, así que, me dispuse a engullir aquel pequeño plato de verduras al vapor, puré de patatas y el jugo de melón que reconocí de inmediato por el olor. Entonces pasó lo que me tiene interpretando y escribiendo este segundo evento que, junto al ACV, dieron un vuelco total a mi vida.

Sucedió que cuando comencé a masticar los alimentos y a saborearlos, un sinfín de imágenes abordaron mi mente y con ellas todas las emociones que desataban, cada una de una manera. Fue como una montaña rusa de emociones instantáneas. Sentí tristeza, opresión en el pecho, melancolía, nostalgia, culpa, rabia y también algo muy similar a cuando estuve enamorado locamente de mi exesposa. En ese brevísimo espacio de tiempo sonreí, reí a carcajadas y lloré. Era evidente que algo no andaba bien en mi conducta y pasó lo que era de esperar: la enfermera llamó al doctor de guardia, pensando que me había dado una reacción producto del cóctel de medicamentos que me estaban administrando.

El doctor llegó a la unidad para verificar mi estado y antes de que pudiese contarle lo que me estaba ocurriendo al comer, decidió inyectarme una dosis de sedante que hizo efecto de inmediato y me quedé dormido en segundos. Desperté sin saber cuánto había dormido, aunque para ser franco, tampoco tenía muy claro qué día era, pero lo que sí permaneció vivido en la mente fue el recuerdo de lo soñado mientras dormía la siesta forzada. Todos los sueños guardaban relación con lo que había pasado mientras comía. Percibí las imágenes mucho más reales y claras, y también las sensaciones residuales mucho más fuertes.

Trataré de narrarles a partir de ahora lo que significaron para mí todas esas percepciones que siguieron acompañándome y que luego se convirtieron en una especie de fenómeno paranormal que cambió todo por completo.

Salí del hospital dos semanas más tarde en una ambulancia que me llevaría hasta a casa. Ya la movilidad en la pierna izquierda había alcanzado un noventa por ciento y el brazo estaba aún a un cincuenta por ciento. Ese día me acompañaría un enfermero algunas horas para explicarme la toma de las píldoras, además de examinar mi casa y orientarme sobre cómo moverme con más cuidado y así evitar accidentes debido a mis limitaciones. Su nombre era Abubakar y era de Sierra Leona. Hasta ese día había decidido reservarme todo cuanto percibí en los extraños fenómenos que me producían cada comida que ingería, pero ese día tomaría otro significado.

Abu, como quería que lo llamase, se ofreció para cocinarme algo y explicarme algunos trucos para hacerlo sin muchos contratiempos. Acepté con gusto. No contábamos con mucho en la despensa, pero no tuvo reparo en salir y comprar algunos alimentos. Ya de regreso, le noté cierto aire de frescura en su modo de actuar. Se le veía más suelto, incluso con alegría sus gestos. Un segundo después descubrí la razón cuando me dijo:

—¡Señor Mario!, ¿le gustaría probar un platillo típico de África. ¿No hay problema?

Sonriendo contesté:

—Ninguno, Abu. Será un honor conocer una parte de ti y tu gente a través de tu comida.

Su rostro se iluminó más y su sonrisa se hizo más amplia.

—¿Como se llama el plato que vas a preparar? —pregunté para retomar el hilo de la conversación mientras él ya comenzaba a cortar los alimentos y ordenar los utensilios para disponer de ellos.

—Se llama maafe de verduras. Es muy sano.

Seguimos hablando y mientras cocinaba me iba aclarando no solo algunas cosas de su receta, sino también sobre los cuidados al moverme por la cocina debido a mis mermadas facultades físicas.

A causa de mi reencuentro con el hogar y las explicaciones de Abu olvidé lo que me había ocupado la mente desde que recobré la consciencia en el hospital, esa reacción psíquica que me dejaba perplejo al degustar los alimentos y que no podía analizar racionalmente.

Pasados unos diez minutos, la comida ya estaba lista y nos sentamos a la mesa. Abu me habló un poco sobre el plato y sus ingredientes. Me contó que básicamente estaba hecho con verduras y arroz y aderezado con las especias que tradicionalmente había usado su familia. Fue entonces cuando reaparecieron aquellos extraños síntomas justo con el primer bocado de aquella rica comida. Mi mente se convirtió en la pantalla de una sala de cine y las imágenes vinieron a montones, también las sensaciones y emociones que parecían corresponder con cada escena proyectada. Todo eso hizo de mí un títere que cambiaba de postura y expresiones en segundos. Abu no pudo ocultar su cara de sorpresa y preocupación y de inmediato me agarró para cambiarme de sitio, me sujetó con fuerza, me ayudó a incorporarme de la silla y rápidamente me llevó al sillón más grande de la sala.

—¿Cómo se siente, señor Mario? —me preguntó aún nervioso.

—¡Estoy bien, Abu! Ya pasó, ya pasó, pero debo contarte lo que vi porque quiero saber si fue real.

Abu me miró unos segundos y con algo de intriga asintió.

—Claro, señor Mario. Si se encuentra bien y quiere hablar de lo que le sucedió, le escucho.

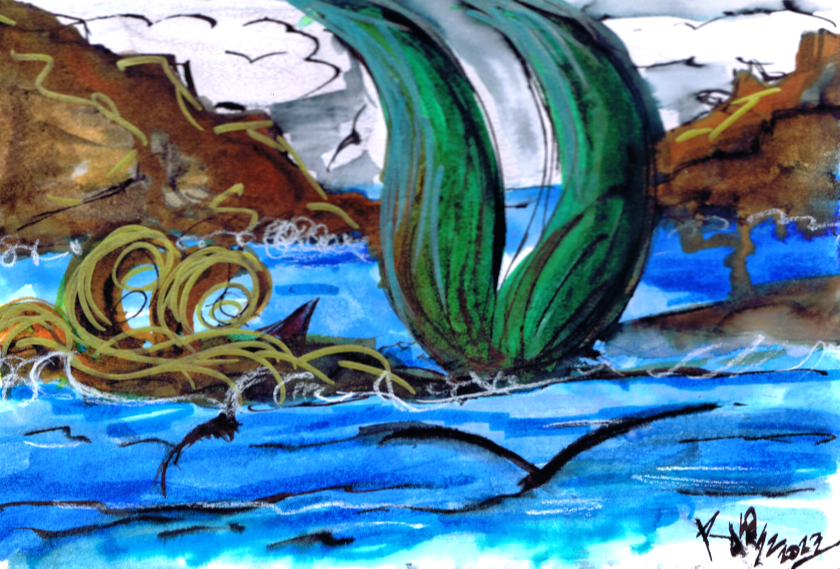

Ilustración de Rosa García

Le pedí que me prestara atención antes de responder algo, sonrió más tranquilo y asintió de nuevo con la cabeza. Le conté entonces que con aquel bocado había viajado por diferentes lugares y sentido miedo, cansancio, dolor, frío y calor extremo, además de haber caminado mucho. En ese viaje había conocido a muchas personas que me acompañaron y habían escapado de sus países, de la tiranía, de la opresión, las cárceles y sus formas de torturas, en fin, de la pobreza. Muchos de ellos habían muerto en el camino y yo había sentido desesperación a bordo de un bote cruzando un mar infinito y tormentoso. Había llorado mucho en ese tiempo que extrañé a mi madre.

Hasta ese momento Abu escuchaba con atención, sin moverse, pero cuando le dije que en esa visión yo era él, se desplomó en el sofá, como si algo muy pesado le hubiese caído encima, se llevó las manos al rostro y un desgarrador llanto le brotó del pecho inundando la sala.

Supe en ese tenso instante que la lesión en la cabeza no solo me había afectado al cuerpo, sino que me había otorgado un don especial que no sería fácil de manejar: comprender que los alimentos no solo poseían sabores y texturas, sino que, además, llevaban consigo la historia de quienes los preparaban y se convertían en imágenes al probarlos. Eso me dejaba frente a un universo de preguntas que debía resolver lo más pronto posible.

Abu se recuperó del shock, pero su rostro empapado en lágrimas no pudo ocultar el asombro.

—¿Cómo pudo saber todo eso? ¡Jamás le he contado a nadie lo vivido en ese viaje que me trajo a este país! —exclamó con voz excitada.

Lo miré un par de segundos.

— Justo quise decirle al doctor lo que me estaba sucediendo, pero pensó que era una crisis producto del ACV.

Se echó las manos a la cara una vez más, esta vez para secarse la humedad, y preguntó:

—¿Qué piensa hacer ahora?

—La verdad, no lo sé, estoy tan sorprendido como tú.

Suspiré y me encogí de hombros.

Ambos guardamos silencio un buen rato. Mi mente aún daba vueltas sobre aquellas imágenes que reconocí como la travesía de Abu. El agotamiento que me produjo el suceso fue inversamente proporcional al tiempo que duró y sentí que acababa de llegar del largo viaje que había visualizado.

Pasado algunos minutos, me incorporé como pude y mirando a Abu le dije amablemente que ya quería descansar, que podía irse tranquilo. Él asintió no sin antes dejarme una tarjeta con su número de teléfono.

—Llámeme a cualquier hora para lo que necesite. Sé que le asignarán a otra persona para la siguiente semana, pero de igual forma estoy a sus órdenes.

Me extendió la mano para despedirse, sin que pudiésemos evitar el abrazo. Ahora nos conocíamos y supe que seríamos buenos amigos.

Al cerrarse la puerta comenzó la verdadera batalla. Sería una prueba importante estar a solas con aquella condición física nueva y ese don. Un paquete de sorpresas completamente desconocidas, un extraño regalo del destino.

Una semana después, gracias al fenómeno conocido como rumor, mis amigos y familiares se enteraron de mi situación y paulatinamente fueron haciendo tímidos acercamientos. Comenzaron las llamadas telefónicas y luego fueron breves visitas. Obviamente notaron algo. En realidad, había demostraciones de cambios por mi parte que fueron evidentes. Poco a poco fui recuperando el terreno que había perdido y la confianza en mí mismo. Para entonces mi don permanecía como un secreto del que solo una persona más tenía conocimiento. Las «crisis del sabor», como las llamé, se quedaban en la intimidad de mis comidas en casa. Aún no me atrevía a compartir la mesa con nadie hasta no supiera más sobre ellas.

Seguí asistiendo a rehabilitación y mi movilidad era mejor cada día. En ese tiempo practiqué el acto de comer e interpretar las imágenes que manaban entre bocados, pero con la comida que me preparaba tan solo podía evocar actos en los que yo había participado. Aun así, pude ver más cosas, algunas no muy agradables como el sacrificio del animal que me comía, las duras jornadas de los agricultores, las grandes distancias que recorría un alimento antes de llegar a las ciudades o pueblos, y también a las personas que los transportaban. Y lo más importante fueron las imágenes de mis padres siempre presentes, por todo lo que implicaban los rituales de la mesa y las emociones allí puestas.

Ya pasado un mes, recibí una invitación a comer de mis amigos Martha y Carlos. Me pareció una oportunidad estupenda para poner a prueba mi control sobre aquel aparente regalo que me había dejado el ACV. Martha y Carlos eran amigos de infancia y estudios. Ellos se enamoraron en el liceo y se casaron al terminar sus carreras universitarias. En total llevaban unos cuarenta años juntos entre amistad, noviazgo y matrimonio.

Llegado el día de la cena, me preocupaba el momento e imaginaba que si algo salía mal, mi deber sería decirles la verdad sobre lo que me pasaba. Mi duda consistía en si contársela antes o después de cenar.

Esa noche los primeros comentarios giraron en torno al ACV, las secuelas físicas y cómo había cambiado mi forma de pensar y ver la vida. Bebíamos vino mientras Martha y Carlos se turnaban en la cocina preparando la cena y entonces pensé que las visiones serían muy interesantes.

Martha nos llamó a la mesa donde ya estaba todo servido. Me sentí el corazón a punto de salirse del pecho. Nunca habría imaginado que la cena estaba a punto de mostrarme un lado profundamente desgarrador de aquel don y que su intensidad terminaría rompiendo por completo lo que quedaba de mí.

Comenzamos a comer y de inmediato supe que algo había cambiado en mis percepciones. Pude ver que las cosas entre ellos no andaban bien aunque ellos disimulaban. Hasta ahí la información fue según mis estimaciones. Traté de mantener la calma para no demostrar mi aprensión, pero, de pronto, una imagen más espeluznante me ocupó el pensamiento. Se trataba de algo muy difuso y difícil de describir, pero al cabo de unos segundos pude descifrarlo. Era un órgano invadido por manchas negras y por su forma supe que se trataba de un hígado, pero esa imagen no parecía corresponder a aquel instante. Guardé silencio mientras ellos se decían algunas cosas sobre la cena y disimulé. Intentaron hacerme más preguntas, pero rápidamente cambié de tema.

—Ya he hablado bastante de mí. Ustedes ¿cómo están?, ¿en qué andan?, ¿qué planes tienen? —pregunté con algo de afán.

Ya sabía lo que estaba pasando o, al menos, eso me habían mostrado las visiones, pero quería ver sus reacciones y si deseaban abrirse. Se miraron con duda y comprendí que no deseaban hablar de ellos. Continuamos la tertulia mientras comíamos y entonces, justo antes de terminar, me sobresalté cuando las imágenes en mi mente revelaron que el hígado era el de Carlos, al cual vi también enfermar y morir. Me pregunté si toda esa información provenía de los alimentos en la comida o era por otro medio o razones. Mi desconcierto y preocupación aumentaron y perdí el control.

Me preguntaron si todo estaba bien y no pude evitar casi gritar:

—¡No! —Se miraron evidentemente sorprendidos y continué—: ¿Por qué van a separarse después de tanto tiempo? ¿Qué ha pasado?

El momento se llenó de tensión. Martha se levantó aparatosamente de un salto. Mi siguiente comentario cubriría de negro el ambiente.

—¡Ahora no pueden separarse! —exclamé con un nudo en la garganta y, acto seguido, no pude contener las lágrimas.

—¿Qué demonios te pasa, Mario? ¿Te has vuelto loco?—preguntó Carlos en un tono de voz desproporcionado.

—Hay algo de lo que debo hablarles y es necesario no solo que me presten atención, sino que también abran sus mentes para que podamos juntos aclarar lo que pasa —les dije, ya muy conmovido.

—¡Está bien! —respondió Carlos— ¡Vamos a la sala! —indicó mientras tomaba otra botella de vino y tres copas. Una vez allí, sirvió el vino y mirándome con inquietud me preguntó—: ¡A ver!, ¿cuál es el misterio que te traes? ¿Quien te comentó lo de nuestra separación? ¿Cómo te atreves a decir que no podemos separarnos ahora? Somos muy buenos amigos, Mario, pero esto rebasa los límites, así que ¡por favor, explícate de una buena vez!

Respiré profundo y comencé:

—Les he hablado de lo que me sucedió y los daños que he sufrido, pero hay algo que no puedo entender y que también es parte de las secuelas.

Fui explicando con detenimiento mi súbita capacidad para ver a través de los sabores todo cuanto pasaba en la vida de quienes en una forma u otra habían tenido contacto con los alimentos, bien cocinándolos o siendo parte de su proceso, desde la siembra, la cría, la distribución e incluso el contacto con los utensilios que se usaban con ellos. Mientras hablaba, calculé el momento exacto para tocar el tema más delicado: la salud de Carlos.

—Pero hoy se ha presentado una faceta distinta y es en sí la que quiero que descubramos juntos —concluí.

Carlos me miró algo asombrado y dijo:

—¿Quieres decir que mientras comías veías nuestra historia?

—¡Sí! Tal cual como os he dicho, imagen por imagen.

—¿Qué fue lo otro que viste? —preguntó Marha con voz temblorosa.

Sentí que todo mi cuerpo se congelaba, y una parte de mí esperaba que estuviese equivocado. Apreté las manos y les conté lo que había visto:

—Por las imágenes extrañas al final de la cena parece que algo anda mal en uno de tus órganos, y es delicado, pero como esta parte de mis percepciones es algo nueva, debemos asegurarnos.

Entonces Carlos hizo la pregunta que me rompería la cabeza.

—¿El órgano que viste es el hígado?

—¡Sí! —respondí asombrado, porque eso ya corroboraba la visión.

Martha se llevó las manos a la cara para cubrir el llanto. La siguiente pregunta de Carlos terminó de destruir aquella reunión de amigos.

—¿Qué mas viste después del tumor en mi hígado? —Guardé silencio, pero mi expresión debió de decirlo todo. Él insistió—: ¡Dime, Mario!

Mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento Martha también me había clavado la mirada.

Intenté hablar, pero era imposible, las palabras se ahogaron en mi llanto. Martha y Carlos se abrazaron en medio de un único sollozo. Ambos comprendieron la oscuridad detrás de mi silencio.

Al calmarnos, me explicaron que Carlos había sentido una molestia meses atrás, pero que los análisis médicos solo arrojaron una lesión que, según los ultrasonidos, era inofensiva. Les planteé que pidieran otra opinión y les pareció una buena idea.

Al cabo de una media hora, luego de ofrecernos apoyo para todo lo que se nos venía encima, me despedí y regresé a casa con la peor sensación jamás vivida y que superaba todo. ¿Cómo podía haber visto así la muerte de mi gran amigo? ¿Cómo sería posible manejar aquel don y el sufrimiento que me provocaba en cada historia cada vez más desgarradora que pudiese visualizar?

Aquella noche no pude pegar un ojo. Cavilar acerca de mi vida partir de aquel día me dejó sin aliento.

Después de la cena con mis amigos, seguí inmerso en la idea de quedarme solo en casa, de no compartir ni contactar con nadie, y justo a las tres semanas una llamada telefónica destruyó lo poco que quedaba de mí. Martha, al otro lado de la línea, me confirmaba que los nuevos exámenes hechos a Carlos no solo habían diagnosticado el cáncer de hígado, sino que para entonces ya se había extendido a casi la totalidad de sus huesos y otros órganos en un proceso conocido como metástasis. Lloraba desconsolada y yo ya no pude reaccionar. Me aparté el móvil de la oreja y lo dejé caer sobre la cama, pero aún se podía escuchar la voz de mi amiga preguntándome desesperadamente:

—¿Qué hago, Mario? ¿Que hago?

Caí de rodillas mientras le pedía a Dios que me sacara todas aquellas visiones de la cabeza porque se habían convertido en un tormento. A ratos sentía que estaba enloqueciendo y no podía ordenar los pensamientos. Opté por tomar doble dosis de ansiolíticos y me quedé dormido unas horas. Desperté al día siguiente sin recordar cuántas horas había dormido. Salí a caminar e intenté comer algo, con miedo a lo que podría ver. Y comprobé mis sospechas. El don se agudizó de tal manera que de cada cosa que probaba se generaban imágenes más nítidas, pero también más catastróficas, y el ruido en mi mente se acrecentó. Corrí a casa, corrí y corrí hasta llegar casi sin fuerzas.

Allí intenté aclarar las ideas y calmarme, pero fue en vano. Aquel ruido se hizo ensordecedor. Estuve seguro de que aquello no se detendría, que no tenía cura por ser una nueva capacidad en mi cerebro a causa del ACV.

Las imágenes que había visto con Abu habían sido tan diferentes… podrían haber sido siempre así, pero las de ahora era demasiado peso para mi inestable cordura.

Debía tomar una decisión, pero mi desesperación comenzó a llevar mi juicio a un umbral muy delicado.

Pensé entonces en la casa de la montaña y me fue allí con poco equipaje. Había apagado el teléfono horas antes, porque no quería hablar con nadie más.

Llegué a la montaña ya con la idea clara de dejar de comer por un tiempo. El agua de la casa provenía de manantiales y tendría un efecto saludable, y quizás las imágenes solo hablarían del constante cambio por el que pasaba, de sus ciclos.

Así fue pasando el tiempo. El hambre desapareció en las primeras treinta horas y para entonces ya habían sido ocho días sin comer. Mi pensamiento, aunque me encontraba más calmado, de vez en cuando se paseaba por los recuerdos que habían dejado las imágenes que vi en casa de Carlos. Pasaron más de veintinueve días cuando decidí encender el móvil, tan solo para saber de él y su salud. Llamé a Martha, que de inmediato me preguntó casi gritando:

—¿Dónde estás? Carlos está grave, los médicos dicen que es cuestión de horas.

Estuve a punto de colgar porque las piernas me flaquearon. Tomé asiento antes de articular palabra.

—¡Pero ¿que pasó?! —Fue lo que pude balbucear.

—Intentaron operarlo. Carlos pensó que podía haber una posibilidad, pero fue peor porque el proceso se aceleró. Ya está en coma —dijo entre gemidos—. ¿Dónde te encuentras? —insistió.

—Estoy lejos de la ciudad. —La verdad, ya no quería continuar la conversación—. Te avisaré si regreso.

No la dejé contestar y colgué la llamada. Yo ya sabía todo lo que estaba pasando desde aquella cena.

Ese día tomé la decisión de no volver ni de comer.

Ya han pasado cincuenta desde que llegué a la casa de la montaña, sin visiones ni el sufrimiento que me producen, y pienso que no haber despertado del coma habría sido lo mejor. No he comido y mi cuerpo está irreconocible, ya que en búsqueda de más energía para sobrevivir se ha devorado a sí mismo, tanto la grasa como los músculos, y ya siento cómo voy entrando en la etapa más grave de esta autofagia. No puedo moverme ni presionar las teclas del ordenador. Escribir me resulta agotador, y los pocos pasos que doy son para ir al baño, buscar agua y regresar a la cama. Mi amigo quizá ya habrá muerto y creo que pronto le acompañaré, porque ya casi no siento mi cuerpo.

Es el día setenta y dos sin comer, pero antes de dejar ya de escribir, debo decirles que no hace falta tener visiones para saber sobre todos los tipos de emociones y de seres humanos involucrados en un plato de comida, que sería una maravillosa forma de empatizar y de conocer al otro. Desde que nuestras madres nos alimentaron por primera vez hasta el último de nuestros días, la comida siempre ha resultado en un extraordinario filtro de emociones con las que nos hacemos acompañar en este viaje finito.

Me despido, ya percibo aromas afrutados, florales. Es la pausa antes de dormir.

Si están leyendo esto, quiere decir que alguien encontró mis restos y decidió compartir mis visiones. Mil gracias eternas.

José Oberto